【徹底比較】2年次編入と3年次編入、あなたにとってベストなのは?

こんにちは、七子です!

「2年次編入と3年次編入のちがいってなに?」とお悩みではないですか?

そんな人に向け、今回は「2年次編入と3年次編入とは具体的に何か」を紹介します!

メリット・デメリットや注意点なども書いているので、気になっている人はぜひ見ていってください!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 2年次編入と3年次編入どちらを受けるか迷っている人

- それぞれのメリット・デメリットを知りたい人

- 自分に受験資格があるのか知りたい

この記事では「2年次編入と3年次編入、どちらがどんな人に向いているのか」を解説しているので、ぜひ参考にしてください!

twitter:https://x.com/nanako_yaoki_

私は専門学校から同志社大学に3年次編入しました。

実際に編入試験に合格した同志社現役3年生の私が、2年次編入と3年次編入の違いについて詳しく解説します!

それではどうぞ!

そもそも編入とは?2年次編入と3年次編入

編入の仕組み

編入試験は大学受験で第一志望に落ちた人や、大学に入ったはいいもののイメージと違ったため他の大学に入りたい人などが受けます。

大学や短期大学、専門学校などを卒業・修了せずに試験を受けて別の大学に途中入学する受験方式。そのため再入学と違い、ストレートで大学を卒業することが可能である。

前の大学で取得した単位と授業内容が被っていれば取得単位として認定してくれるのもポイントです。

また、編入試験は一般試験と違って受験科目数が少ないことが特徴です。

一般試験では、国公立の場合は5教科7科目、私立では3教科が課されますが、編入の筆記試験は1〜2教科と、負担が軽減されます。

- 英語

- 専門科目

- 面接、小論文

編入試験は筆記試験の数が少ないかわりに、専門性と難易度が高めの筆記試験です。

そんな編入試験ですが、2年次編入と3年次編入の2種類あります。

2年次編入と3年次編入の違いは?徹底比較

2年次編入と3年次編入の違いは主に以下の3つです。

- 受験できる学年

- 出願に必要な取得見込み単位数

- 入学する学年

1.受験できる学年

2年次編入は大学生以外は1年生以上で受験可能、短大生・専門学生は2年生以上で受けられるという大学が多いです。

一方、3年次編入は2年生以上で受けられます。

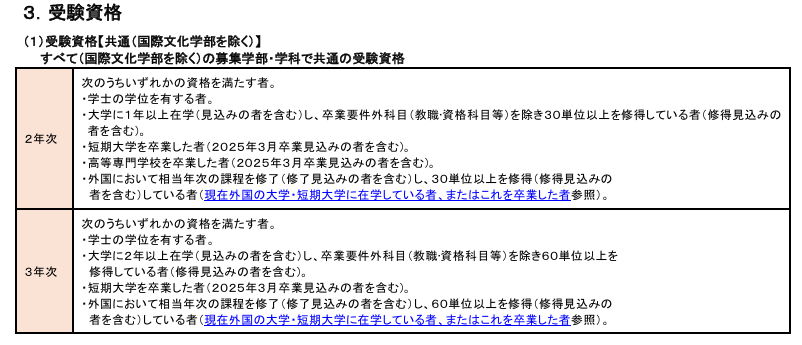

実際の例で見てみましょう。

これは2025年度法政大学編入試験の募集要項から抜粋してきたものです。

- 大学1年生

- 短大2年生、短大卒業生

- 高専5年生

- 学士を持っている人

- 外国の大学などで上記のいずれかを満たす人

- 大学2,3,4年生

- 短大2年生、短大卒業生

- 高専5年生

- 学士を持っている人

- 外国の大学などで上記のいずれかを満たす人

上記の内容ににあてはまり、かつ

- 2年次編入→編入するまでに30単位以上とっている

- 3年次編入→編入するまでに60単位以上とっている

を満たす人が編入試験を受けることができます。

このように、受験資格に書いてある内容にあてはまる人のみが編入試験を受けることができます。

なので、例えば「1年生が3年次編入を受ける」や「編入試験に合格したが留年してしまい短大を卒業できなかった」などはダメです。

2.出願に必要な取得見込み単位数

編入試験は出願時に取得見込み単位を提出しなければいけません。

編入試験を受験する学年の3月までに取れているであろう単位数

多くの大学で2年次は30単位前後、3年次は60単位前後必要になってきます。

必要な単位数は大学によって少し違ってくるので募集要項を確認しましょう。

- 2年次編入→編入するまでに30単位以上とっている

- 3年次編入→編入するまでに60単位以上とっている

以下に編入試験を受けられない例を紹介しました。

このように、取得している単位があまりにも少ないと出願できません。

編入の勉強に力を入れすぎて今の大学の成績がおろそかになっては本末転倒です。

指定の単位数を下回る人はあまりいないとは思いますが、入学後の単位変換にも関わってくるので単位は落としすぎないようにしましょう!

編入試験に合格しても、編入するまでに指定の単位数をとれていなければ合格が取り消しになる可能性があります。単位の落としすぎには注意しましょう。

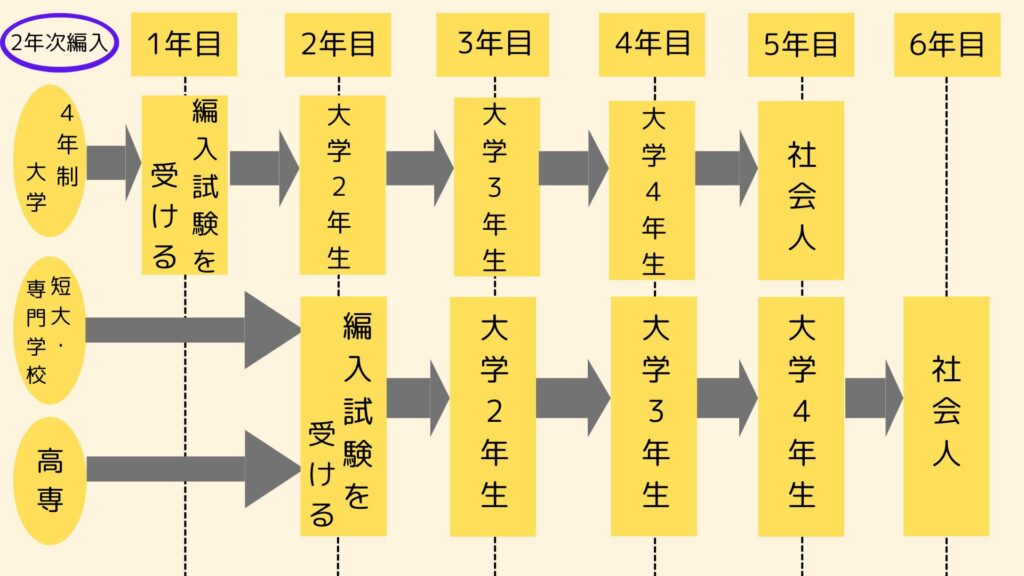

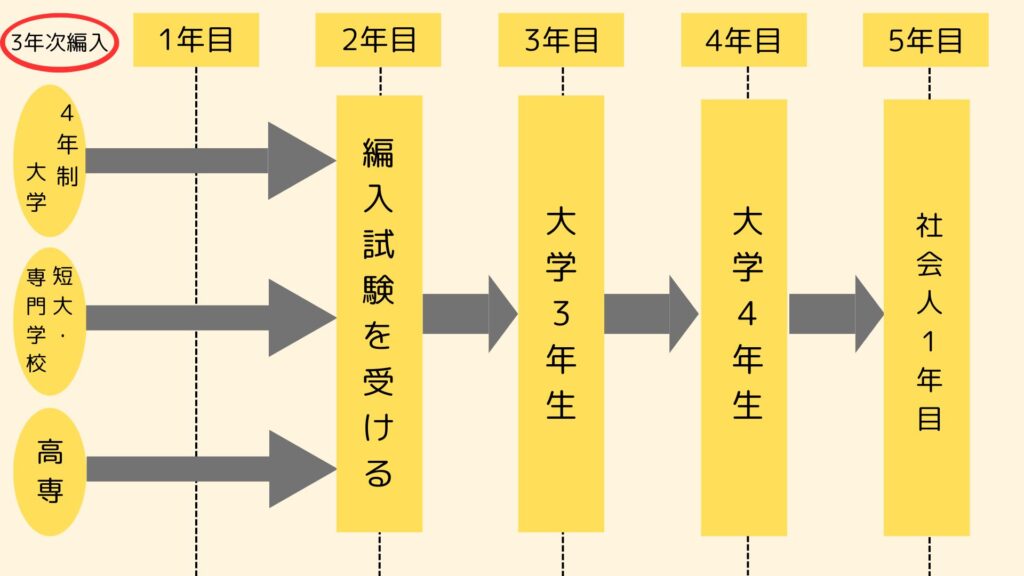

3.入学する学年

2年次編入と3年次編入のちがいとして「入学する学年」があげられます。

2年次編入は受験した次の年に2年生への途中入学になります。

一方、3年次編入は受験した次の年に3年生への途中入学になります。

2年次編入と3年次編入の流れを下の表にまとめました。

図のように3年次編入は2年生で編入試験を受けて、合格したら3年生になります。

一方、2年次編入は大学生は1年生で編入試験を受け、短大生・専門学生は2年生で編入試験を受けて合格したら2年生になるケースが多いです。

つまり、短大生と専門学生は2年生を2回するということです。

また高専生は5年生で基本3年次編入を受けますが、まれに2年次編入を受けるケースがあります。

例えば生物以外のコースを選択している高専生が筑波の生物系を受験する場合などは、変換できる単位数が少ないので2年次編入しか受けられないことがあります。

2年次編入のメリット・デメリット比較!

ここからは、2年次編入を受けるうえでのメリット・デメリットを解説していきます。

2年次編入の3つのメリット

2年次編入のメリットは以下のとおりです。

- 卒業までに3年あるため、入学後の授業の負担が少ない

- 大学での学習期間が長く、基礎からしっかり学べる

- 友だちがつくりやすい

1.卒業までに3年あるため、入学後の授業の負担が少ない

2年次編入をした場合、卒業までに3年あります。

編入するとできる限り単位をとっても、認定される数はどうしても少なくなってしまいます。

3年次編入の場合、卒業条件の124単位を満たすために授業がギッシリ詰まってしまうことが多いです。

しかし2年次編入は1年長いので、余裕をもって授業を取ることができるのがメリットです。

授業に余裕があると、具体的に次のような利点があります。

- 時間をかけて院試の勉強や就活ができる

- 授業が詰まっていないため、単位を落としづらい

- バイトや遊びとの両立がとれる

単位取得にそこまで焦らずすむので、編入後も他の大学生とそこまで変わらない大学生活を楽しめるでしょう!

2.大学での学習期間が長く、基礎からしっかり学べる

一般的に大学2年生から専門的な授業が始まってきます。

1年生の間は基礎的な一般教養科目が多いので、2年生から入学する2年次編入は学部の専門科目についていきやすく、しっかり学べます。

他の2年生と一緒に一から勉強できるからしっかり勉強できる

他の系統の学部から編入したい人などは専門科目を基礎から学べる2年次編入がオススメです。

3.友だちがつくりやすい

2年次編入は1,2年生の授業を取ることになるので、授業が被っている人と仲良くなりやすいでしょう!

3年次編入は1,2,3年生の授業を取るので一緒の授業が少なく、同じ学科の人たちと仲良くなれる機会が比較的少なめです。

また2年生からならサークルにも入りやすいので、新しい環境に馴染みやすいのは2年次編入になります。

それに仲良くなった友だちと、3年は一緒にいられます。

なので大学でより濃いキャンパスライフを送りたい人は2年次編入の方がオススメです!

友だちがいるとテストの過去問の入手も楽になります。情報戦で負けないのは大きいメリットです!

2年次編入の3つのデメリット

続いて、2年次編入のデメリットです。

- 3年次編入に比べて募集枠が少ない

- 対策できる期間が短い

- 短大生・専門学生は2年生にならないと受けられない大学が多い

1.3年次編入に比べて募集枠が少ない

2年次編入を実施している大学は3年次編入と比べて少ないです。

自分の行きたい学部が2年次編入を行っているとは限らないので、2年次編入できる希望の大学を探すのに苦労することもあります。

また去年2年次編入枠を募集していた大学が毎年募集するとは限らず、募集人数も若干変わることがあるので募集要項を確認しましょう。

2.対策できる期間が短い

4年制大学の学生の場合、多くが1年生で2年次編入を受けます。

なので編入試験を受けるかどうか決めるまでの時間が非常に短く、そのうえ専門科目の高レベルな勉強や面接練習なども必要になってきます。

さらに大学によってはTOEICのスコア提出が必要です。

TOEICもそれなりに高い点数が求められるので、専門科目の勉強に加えて短期間でTOEICの高スコアをとらなければいけません。

大学の授業と並行して編入の勉強を短期間で進めるのは大変です。

約半年という短期間でTOEIC対策と専門科目の勉強を仕上げなければいけない

また2年次編入は募集している大学が少ないので、必然的に情報が少ないのもデメリットとしてあげられます。

そのため試験対策にも情報収集にも時間がかかる点で苦労するでしょう。

3.短大生・専門学生は2年生にならないと受けられない大学が多い

2年次編入を受ける場合、短大生や専門学生は2年生以上でないと受けられない大学が多いです。

そのため、大学卒業までに2年+3年の合計5年かかってしまいます。

学費がプラスで1年分かかってしまい、一人暮らししている人は生活費や家賃も必要です。

なので、最短で社会人になりたい人は3年次編入の方がオススメ!

短大生や専門学生は基本卒業までに5年かかることを覚えておきましょう!

ただ、大学によっては短大生や専門学生も1年生で2年次編入を受けられます!

気になった大学は一度調べてみましょう!

3年次編入のメリット・デメリット比較!

次に、3年次編入のメリット・デメリットを解説していきます。

3年次編入の2つのメリット

3年次編入のメリットは以下のとおりです。

- 実施している大学が多い

- 対策できる時間が長い

1.実施している大学が多い

3年次編入試験を実施している大学は非常に多いです!

2年次編入試験を行っている大学は少ないのに対し、3年次編入試験は基本的にほとんどの大学で編入試験を行っています。

なので自分の希望に沿った大学の編入試験を受けることが可能です。

現役時代に落ちてしまった大学に再チャレンジすることもできます。

3年次編入試験を実施している大学の例を以下にあげました。

- 北海道大学

- 東北大学

- 東京大学

- 青山学院大学

- 筑波大学

- 専修大学

- 横浜国立大学

- 名古屋大学

- 南山大学

- 京都大学

- 同志社大学

- 立命館大学

- 近畿大学

- 大阪大学

- 神戸大学

- 広島大学

- 九州大学

- 琉球大学 etc…

編入試験は全国のさまざまな大学が行っています。なので自分にあった大学を選ぶことができます!

3年次編入を行っている国公立も非常に多く、一般受験と違って日程さえ被らなければ何校でも国公立を受験できるのもポイントです!

2.対策できる時間が長い

3年次編入は一般的に2年生で受けます。

つまり、編入試験を受けるまでに1年以上あるということです。

大学編入には高レベルなTOEICや英語、専門科目の勉強が必要とされます。

その他にも面接対策や志望理由書の作成など必要なことは沢山ありますが、受験までに1年あるのでしっかり対策することが可能です。

TOEICや筆記試験、面接対策などにしっかり時間をかけられる

時間に余裕があり授業と並行して勉強することもできるので、大学の単位を極力落とさず編入にも集中できます!

3年次編入の2つのデメリット

続いて、3年次編入のデメリットについてご紹介します。

- 単位認定が少ないと授業が詰まって忙しい

- 入学してすぐ就活や院試の準備が始まる

1.単位認定が少ないと授業が詰まって忙しい

できる限り単位をとって持ち込んでも、どうしても単位認定で少なくなってしまいます。

なので卒業要件である124単位をとるために3年生でも授業がギッシリ詰まってしまうのです。

また就活や院試なども始まるため、周りの3年生よりも忙しくなる傾向にあります。

前の学校で取得した単位を編入先の大学でとった単位として認定してくれる制度のこと

TOEICの点数に応じて少し単位をくれる大学もあります。実際私もTOEIC785点持っていたので、編入後に2単位もらえました!

2.入学してすぐ就活や院試の準備が始まる

3年次編入は入学したら3年生になるため、入学後すぐに就活や院試がはじまります。

理系の場合、本格的に就活がはじまるのは3年生の4月からです。

いろいろな企業の説明会やインターンに参加するので、大学の雰囲気に慣れる前に就活に追われはじめます。

なので編入が終わって後も一息つく間もなくすぐに忙しくなるのです。

また理系であれば、就職はせずに大学院に行く人もいるでしょう。

院試の勉強を始める時期は以下の通りです。

- 内部生→4年の4月~5月

- 外部生→3年の7月~12月

院試を受ける人は少し時間に余裕があるかもしれませんが、結局授業が多いので就職でも院進でもどのみち周りの3年生より忙しくなるでしょう。

2年次編入と3年次編入、どんな人に向いている?

2年次編入に向いている人と3年次編入に向いている人の特徴を下にまとめました。

- 大学でじっくり学びたい

- 基礎からやり直したい人

- 友達作りをしっかりしたい人

- できるだけ早く卒業したい

- 編入試験の対策をしっかりしたい人

- 受験する大学の選択肢の幅を広げたい人

2年次編入と3年次編入、それぞれのメリット・デメリットに照らし合わせて自分に合っている方をぜひ選んでください!

まとめ:あなたにとってベストな選択を!

今回の記事では、2年次編入と3年次編入の違いについて解説しました。

どちらにも強みがあり、それぞれメリットデメリットがあります。

2年次編入と3年次編入のどちらを受けるにしても、編入試験は努力と根気次第の戦いです!

本人のやる気次第でどうにでもなる試験なので、やる気と継続力が大事になってきます。

ぜひこの記事の内容をを参考に、どちらが自分に合っているか比較して考えてみてください!

編入に関する、ご質問・ご相談は私のXのDM(https://x.com/nanako_yaoki_)までお気軽にどうぞ!

以上、最後まで読んでくださりありがとうございました!

コメント